Viele Themen – ein ungefilterter Infokanal

- ID-Gehaltsmodell: Im selben Lohnband wie der Kollege gegenüber, aber doch 30.000€ weniger im Jahr? Welche neuen Ungerechtigkeiten auf die Mitarbeiter zukommen und warum sich der Betriebsrat nicht mal beraten ließ.

- Warum die Absenkung der Basiseinkommen in Growing eine Frechheit ist und wie sich die K-Preis-Akzeptanz ab dem 1. April negativ aufs Gehalt auswirkt.

- Die Betriebsratswahlen in Deutschland starten am 1. März 2026 – was tut sich beim Schraubenhändler Würth?

Die IG Metall hat die Bezahlungsmodelle durch das IMU-Institut durchleuchten lassen.

Hier anmelden für ungefilterte Informationen:

Im Kanal anmelden und kurze, sachliche Informationen zur Bezahlung und zur Betriebsratswahl erhalten. Posts, Videos, Social Media – wir haben an alles gedacht – außer an den Würth-üblichen Filter. Ab dem 13. Februar gibt es alle Infos ungeschminkt. Freut euch auf spannende Details, die ihr so noch nie gehört habt.

Wer profitiert bei Würth vom Tarifabschluss der IG Metall?

Die Frage ist einfach zu beantworten: Die Kolleginnen und Kollegen der Logistik, der Niederlassung und zum Teil im Innendienst. Hier werden es aber immer weniger. Und das neue Gehaltsmodell im Innendienst wird zur weiteren Ungerechtigkeit beitragen.

Eine Tariferhöhung bei Würth ist allerdings deutlich abgeschwächt zur üblichen Erhöhung mit Tarifvertrag. Denn die Summe bezieht sich nur auf einen reduzierten Teil des Gehalts. Wenn die IG Metall 4% erkämpft, kommen bei den Würth-Beschäftigten in der Regel etwas über 2% an. Da würden auch einmalige Sonderzahlungen verpuffen. Ab einer gewissen Einkommensgrenze von ca 60-70K heisst es ohnehin betteln. Das Budget für die Tariferhöhungen unterliegt keinen mitbestimmten Kriterien und wird auch im Nachgang nicht vom Betriebsrat überprüft – es wird unter der Hand vergeben. Transparenz ausgeschlossen.

Außendienst schaut in die Röhre

Das gleiche trifft für große Teile des Außendienstes zu. Während es im KAM-Bereich noch die ein oder andere Erhöhung gibt, wird der Regiovertrieb von Tariferhöhungen abgekoppelt. Die leistungsbezogene Bezahlung dort gilt als Ausrede für die Ausgrenzung. Bei so vielen, nicht beeinflussbaren Parameter innerhalb von Growing, wird dort allerdings schon lange nicht mehr nur nach Leistung bezahlt. Transparenz über die Verkäuferbezahlung und Lohnsteigerungen gibt es auch hier nicht.

Tarifrunden 2026

Mehr Geld für Würth`ler ab Herbst?

Tarifrunde Metall/Elektro

In der Metall- und Elektroindustrie, der mit bundesweit über 3,7 Millionen Beschäftigten mit Abstand größten Branche, kann die IG Metall die Entgelttarife in den einzelnen Tarifgebieten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende, erstmals zum 31. Oktober 2026 kündigen.

Zuvor will die IG Metall die Diskussion über Tarifforderungen starten. Auf deren Grundlage wollen die Tarifkommissionen und der Vorstand der IG Metall die Forderungen beschließen.

Die Tarifverhandlungen starten im Herbst. Die Friedenspflicht endet (wegen eines speziellen Schlichtungsabkommens) am 31. Oktober um 24 Uhr. Ab dem 1. November sind Warnstreiks zulässig.

Wie kommen Tarifforderungen zustande?

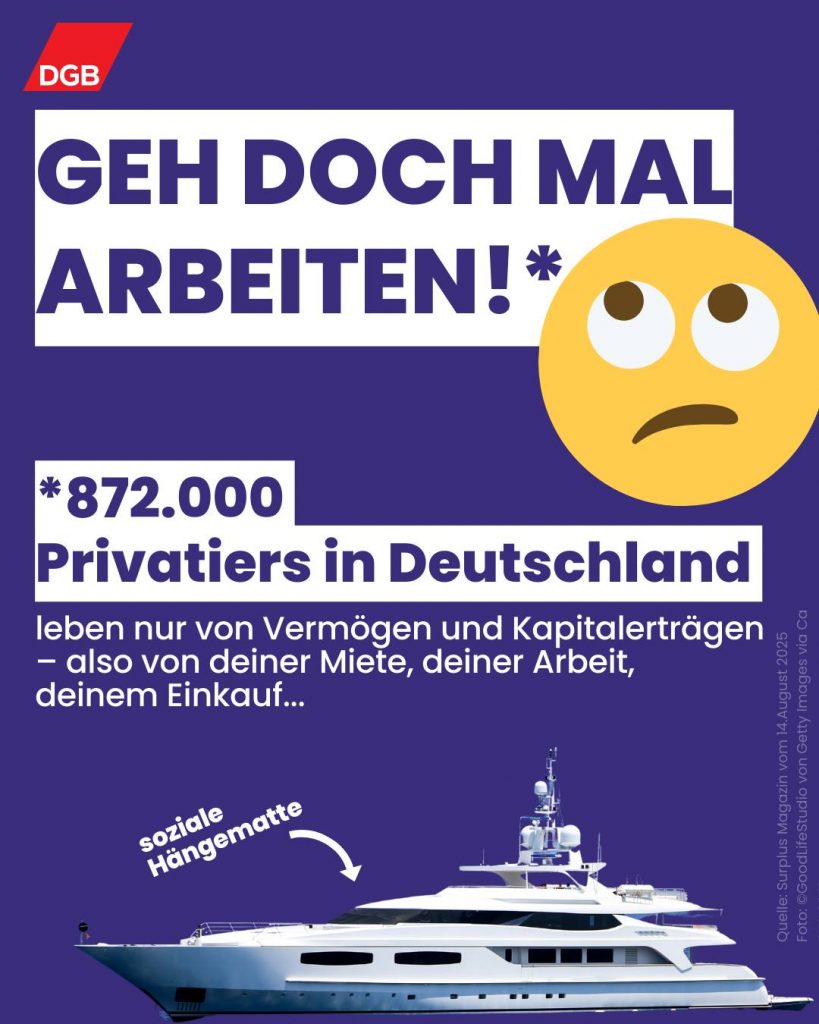

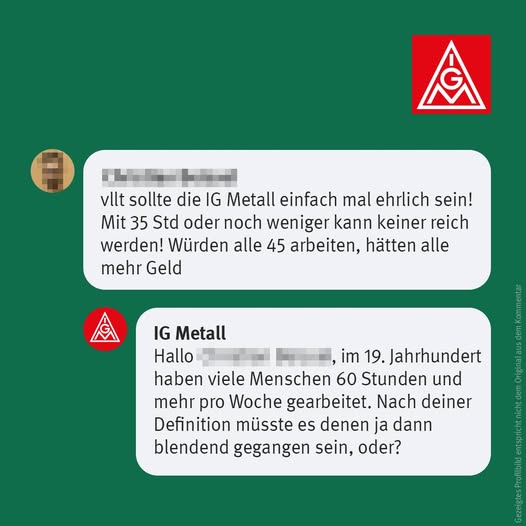

Berücksichtigt wird neben der Inflation auch die Produktivitätssteigerung und eine Umverteilung. Deutschland gehört zu den Ländern mit der größten Ungerechtigkeit wenn es um die Verteilung von Vermögen geht. Beim ärmeren Teil der Bevölkerung wird der Rotstift angesetzt, genauso wie an Sozial- bzw. Gesundheitsleistungen. Während man große Vermögen mehr und mehr Steuern erlässt, zahlt die arbeitende Mitte, also Arbeiter und Angestellte, die Rechnung.

Hier setzen Gewerkschaften an. In jeder Tarifrunde geht es auch um Umverteilung. Die Beschäftigten sollen auch von den Unternehmensgewinnen profitieren. Wenn man sich die Lohnsteigerungen von Vorständen und Vermögenszuwächsen von Unternehmern ansieht, ist diese Umverteilung moderat und absolut angemessen, um die Kaufkraft der Angestellten und Arbeiter endlich wieder zu stärken.

Pressemitteilung

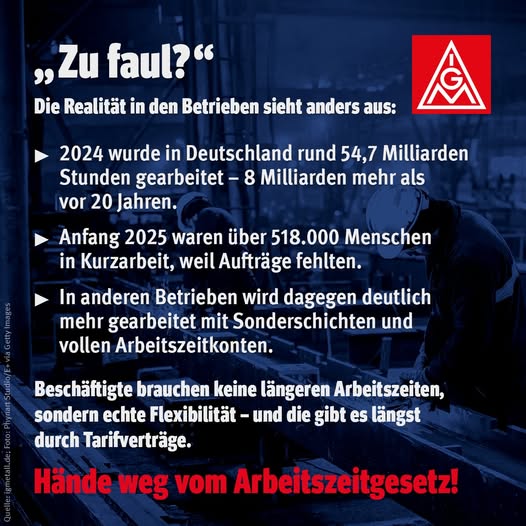

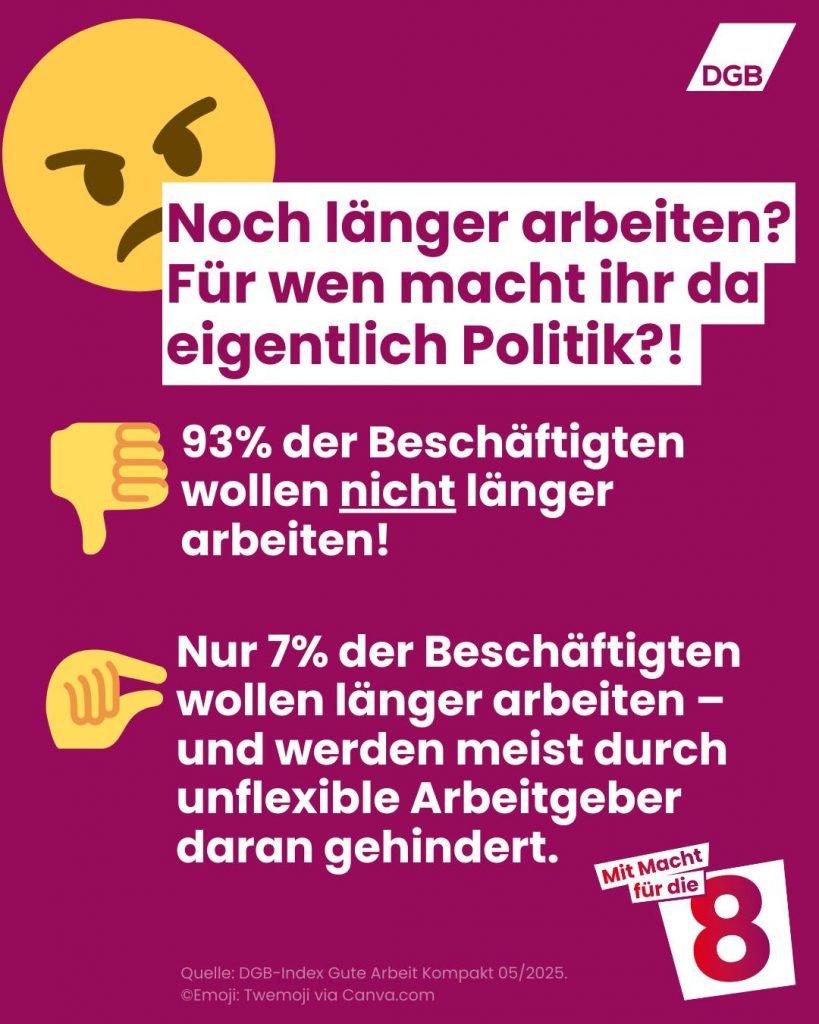

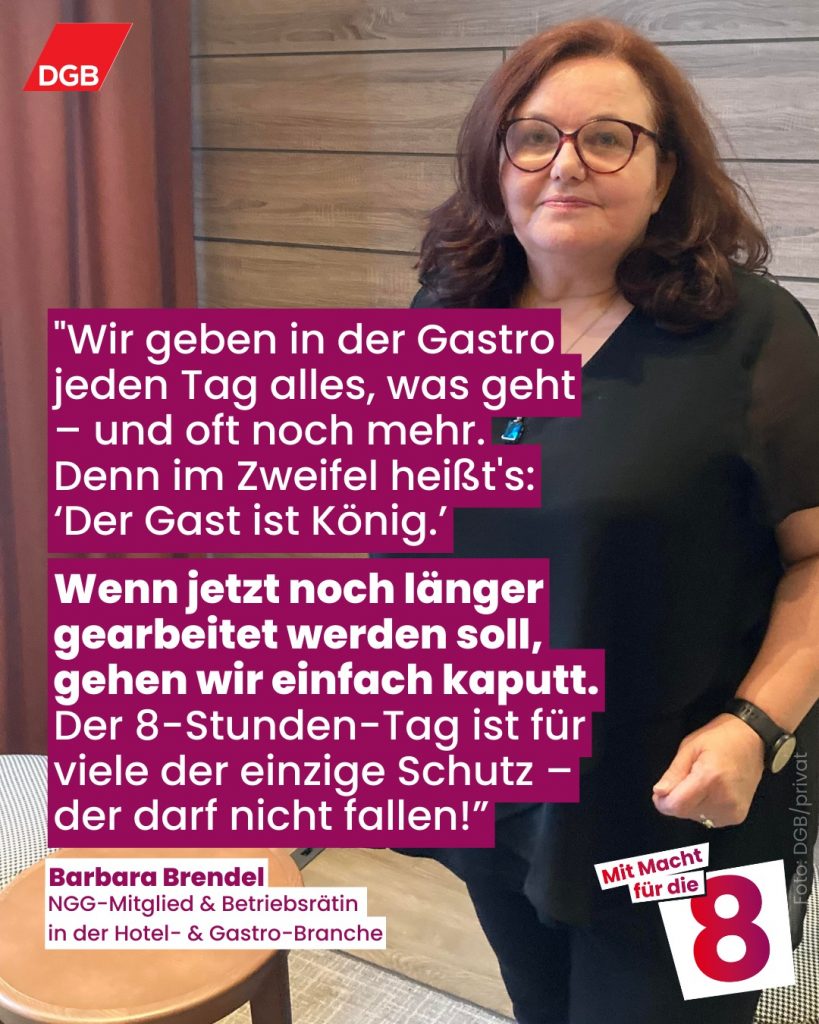

Arbeitszeitdebatte: Schutz der Beschäftigten nicht aufs Spiel setzen

Der vom BMAS einberufene Sozialpartnerdialog zum Arbeitszeitgesetz ist beendet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes und eine Abschaffung des Achtstundentags weiterhin entschieden ab.

Der Dialog hat gezeigt, dass das Arbeitszeitgesetz in seiner jetzigen Form funktioniert. Die geplanten Änderungen würden nur Chaos stiften und zu Rechtsunsicherheit führen. Flexible Arbeitszeitmodelle sind längst Realität – durch Tarifverträge, die Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam aushandeln. Ein Aufweichen des Arbeitszeitgesetzes bringt hingegen mehr Belastung statt mehr Flexibilität: Arbeitgeber erhalten erweiterte Befugnisse, während der Schutz für Beschäftigte – insbesondere für jene ohne Tarifbindung – eingeschränkt wird. Das ist ein Bruch mit der sozialpartnerschaftlichen Tradition und ein Rückschritt in der Arbeitswelt.

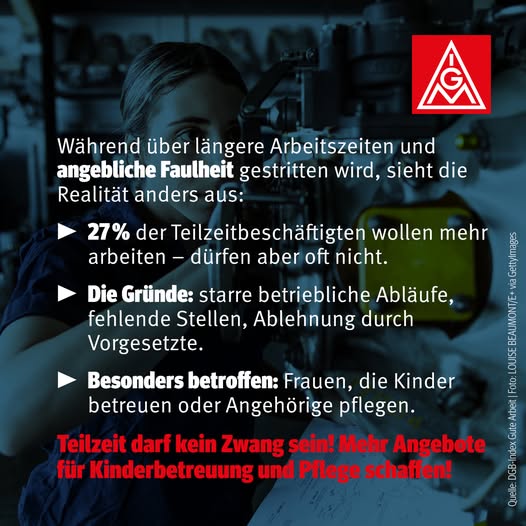

Wer mehr Beschäftigung ermöglichen und dem Fachkräftemangel begegnen will, muss die tatsächlichen Hürden für mehr Beschäftigung abbauen. Eine aktuelle DGB-Umfrage zeigt: Wenn Beschäftigte mehr arbeiten wollen, scheitert das nicht am Arbeitszeitgesetz, sondern an starren betrieblichen Abläufen und der Ablehnung durch Vorgesetzte. Die Arbeitgeber sind somit selbst das größte Hindernis für flexible Arbeit. Weitere wichtige Faktoren sind verlässliche Kinderbetreuung und eine bessere Pflegeinfrastruktur. Statt die tägliche Höchstarbeitszeit auszuweiten, brauchen Beschäftigte mehr Arbeitszeitsouveränität. Dies gilt besonders für Frauen, die oft in Teilzeit arbeiten. Viele von ihnen sind bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, brauchen dafür aber die richtigen Rahmenbedingungen.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Bundesregierung auf, dem Druck von Arbeitgeberverbänden nicht nachzugeben. Die Gesundheit der Beschäftigten und der Schutz vor Überlastung haben oberste Priorität

Neue Werte für die kommenden drei Monate

Trotz Belastung durch US-Zollpolitik: Rezessionsrisiko bleibt niedrig

14.08.2025

Trotz der erheblichen wirtschaftlichen Belastungen, insbesondere durch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, bleibt das Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft niedrig und hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Für den Zeitraum von August bis Ende Oktober 2025 weist der Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 25,5 Prozent aus. Anfang Juli betrug sie für die folgenden drei Monate 23,0 Prozent. Die statistische Streuung des Indikators, in der sich die Verunsicherung der Wirtschaftsakteur*innen ausdrückt, ist gleichzeitig von bereits geringen 7,1 auf 5,7 Prozent gesunken. Unter dem Strich zeigt der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator daher aktuell „gelb-grün“, was für ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den kommenden Monaten steht. Nach Analyse des IMK ist daher die Wahrscheinlichkeit gering, dass die deutsche Wirtschaft nach dem geringfügigen BIP-Rückgang im zweiten Quartal im laufenden dritten Quartal erneut schrumpfen und somit in eine technische Rezession rutschen könnte.

Die aktuelle leichte Zunahme des Rezessionsrisikos beruht in erster Linie auf realwirtschaftlichen Indikatoren, vor allem auf den Rückgängen bei Industrieproduktion und Auftragseingängen aus dem Ausland. Positiver ist der Trend bei Finanzmarkt- und Stimmungsindikatoren – er verhindert, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit stärker gestiegen ist. Auch der Index für die LKW-Fahrleistung, der als Frühindikator für die Produktion gilt, wies zuletzt nach oben.

In der Gesamtschau prognostiziert das IMK weiterhin eine konjunkturelle Stagnation in diesem Jahr, wobei die absehbar stärkeren privaten und öffentlichen Investitionen eine wichtige Voraussetzung dafür liefern, dass sich die Aussichten ab der zweiten Jahreshälfte aufhellen dürften. „Damit die expansiven fiskalischen und investiven Maßnahmen der Bundesregierung sich voll auf die Konjunktur auswirken können, ist es aber wichtig, dass auch der Konsum der privaten Verbraucher*innen stärker wächst und die privaten Haushalte die nach wie vor hohe Sparquote reduzieren“, sagt Konjunkturforscher Hohlfeld. „Das passiert nur, wenn die Menschen wieder mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Lage entwickeln. Periodisch aufflackernde Debatten über Kürzungen, etwa bei der sozialen Sicherung, reduzieren das Vertrauen eher.“

Kein sozialverträglicher Stellenabbau sondern

Kündigung ohne Grund

Wenn Sie eine Kündigung ohne Grund erhalten haben, gibt es mehrere Schritte, die Sie unternehmen können:

- Kündigungsschutzklage einreichen: Sie haben drei Wochen Zeit, um beim Arbeitsgericht Klage einzureichen. Dies ist besonders wichtig, da die Kündigung sonst wirksam wird.

- Rechtsberatung einholen: Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann Ihre Chancen prüfen und Sie bei der Klage unterstützen.

- Arbeitsagentur informieren: Melden Sie sich frühzeitig arbeitssuchend, um mögliche Komplikationen beim Bezug von Arbeitslosengeld zu vermeiden.

- Betriebsrat einbeziehen: Falls es einen Betriebsrat gibt, prüfen Sie, ob dieser ordnungsgemäß angehört wurde.

Leider müssen wir dies vermehrt feststellen. Nicht mehr nur im Aussendienst, vor allem auch in der Zentrale in Gaisbach. Oft geht einer Kündigung ein Personalgespräch mit Aufhebungsvertrag voraus. Dazu wurde die Personalrechtsabteilung bei Würth kräftig ausgebaut.

Besorgen Sie sich bei einem Betriebsrat der IG Metall-Fraktion Beistand in solchen Gesprächen. Sollte das nicht der Fall sein, lassen Sie sich auf keinen Fall überrumpeln und unterschreiben Sie nichts!

Nicht zu unterschreiben:

Aufhebungsvertrag

Ein Aufhebungsvertrag kann eine schnelle Lösung sein, um ein Arbeitsverhältnis zu beenden, aber er bringt Risiken mit sich. Wichtige Punkte, die du beachten solltest:

- Kein Kündigungsschutz: Du verzichtest auf mögliche Schutzrechte.

- Sperrzeit beim Arbeitslosengeld: Die Agentur für Arbeit wird eine Sperrzeit von bis zu 12 Wochen verhängen.

- Verlust von Ansprüchen: Urlaubsabgeltung, Überstundenvergütung oder Abfindungen müssen explizit geregelt sein. Vor allem wenn kein Kündigungsgrund vorliegt

- Druck und Fristsetzung: Lass dich nicht zu einer schnellen Unterschrift drängen.

Es wird dringend empfohlen, den Vertrag von einem Fachanwalt/Gewerkschaft prüfen zu lassen, um mögliche Nachteile zu vermeiden.

Kündigungsschutzprozesse – Alle drei Logistiker gewinnen gegen Würth

Was lange währt wird endlich gut! Vor circa einem Jahr haben mehrere IG Metaller mit einer Unterschriftenaktion auf die fehlende Wertschätzung innerhalb der Logistik hingewiesen. Das betrifft die Arroganz mancher Führungskräfte, aber auch den den Umgang mit wichtigen Themen der Logistiker, wie z. B. die belastenden Schichtzeiten.

Anstatt sich mit der Thematik auseinander zusetzen, kündigte die Geschäftsleitung drei Kollegen aus der Logistik. Mehr zu den Prozessen im Video.

So versuchen Chefs ihre Beschäftigten loszuwerden

Was tun, wenn mein Chef mich mobbt? Welcher war der größte Streik der Geschichte? Im Podcast „Maloche und Malibu“ besprechen wir die großen Fragen der Arbeitswelt. Folge 41 trägt den Titel „Schikaniert, bis du kündigst: So versuchen Chefs ihre Beschäftigten loszuwerden.“

Im Podcast berichten uns Beschäftigte über die Schikanen, die sie erleben mussten. Rechtsanwalt Henning Meinken bestätigt: Die Fälle häufen sich.

Die Prozesse zogen ihre Kreise. Der SWR und die Heilbronner Stimme verfolgten Kündigungsschutzprozesse direkt im Gerichtssaal. Die Öffentlichkeit war anscheinend interessiert und klickte die Berichterstattung tausendfach.

Die IG Metall hielt sich mit der Berichterstattung bisher zurück, gab lediglich den Pressevertretern Auskunft. Da Gewerkschaft und Arbeitgeber nicht immer gleicher Rechtsauffassung sind, haben wir hier einen Bericht eines unbeteiligten Dritten.

Rechtsanwalt & Fachanwalt Dr. jur. Jens Usebach LL.M. der Kanzlei JURA.CC veröffentlicht regelmäßig interessante Rechtstipps zu Gerichtsurteilen, neuen Gesetzen oder gesellschaftlichen Themen rund um den Kündigungsschutz & das Arbeitsrecht und vielen weiteren Rechtsgebieten.

Was ist besser? Arbeitsrechtsschutz-versicherung oder Gewerkschaft

Das hängt davon ab, was dir wichtiger ist! Eine Arbeitsrechtsschutzversicherung bietet dir finanzielle Absicherung für rechtliche Auseinandersetzungen im Arbeitsrecht, z. B. bei Kündigungen, Gehaltsstreitigkeiten oder Abmahnungen. Sie übernimmt die Kosten für Anwälte, Gerichtsverfahren und Gutachten.

Eine Gewerkschaft hingegen bietet nicht nur rechtlichen Schutz, sondern auch Unterstützung bei Tarifverhandlungen, Beratung im Arbeitsalltag und sogar politische Einflussnahme. Gewerkschaften kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und Sicherheit im Beruf. Zusätzlich gibt es häufig kostenlose Rechtsberatung und Unterstützung bei Streitfällen.

Wenn du hauptsächlich Wert auf rechtliche Absicherung legst, kann eine Arbeitsrechtsschutzversicherung sinnvoll sein. Wenn du jedoch Teil einer Gemeinschaft sein möchtest, die sich aktiv für Arbeitnehmerrechte einsetzt und dich auch über den rechtlichen Aspekt hinaus unterstützt, könnte eine Gewerkschaft die bessere Wahl sein.

Was man noch wissen muss zur Versicherung

- Beim Abschluss einer Arbeitsrechtsschutzversicherung fallen Wartezeiten von drei bis sechs Monaten an, bevor Kosten übernommen werden können.

- Oft kann man mit der Versicherung eine freie Anwaltswahl vereinbaren.

- Für die Kostenübernahme braucht es einen Streitfall – meist gehört die Prüfung eines Aufhebungsvertrages nicht dazu.

Was man noch wissen muss zum Gewerkschaftsrechtsschutz

- Für die Vertretung vor Gericht muss eine Mitgliedschaft bestehen, auch hier gibt es drei Monate Wartezeit. Aber Rechtsberatung gibt es sofort!

- Gewerkschaften haben über den DGB eigene Rechtsanwälte oder Rechtsschutzsekretäre. Diese kennen die Unternehmen und die Gerichte vor Ort. In einigen Fällen beauftragen die Gewerkschaften auch externe arbeitnehmerfreundliche Fachanwälte, mit denen sie zusammenarbeiten. Auch diese Kosten werden über die IG Metall-Mitgliedschaft getragen.

- Der Gewerkschaftsrechtsschutz greift in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Arbeitsrecht, Beamten- und Verwaltungsrecht, Sozialrecht sowie bei selbstständiger Erwerbstätigkeit. Gewerkschaftsmitglieder erhalten Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, die ihre berufliche Existenz betreffen, darunter auch Fragen des berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrechts

DGB-Index Gute Arbeit 2024

Gute Arbeitsbedingungen für die Fachkräftesicherung

Ein Mangel an Fachkräften hat nicht nur Folgen für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, auch die Beschäftigten sind betroffen – der Druck auf sie steigt. Eine neue DGB-Studie zeigt: Gute Arbeitsbedingungen sind ein wesentlicher Schlüssel, um Personalmangel zu begegnen.

Demografischer Wandel, Digitalisierung und Klimawandel sind gängige Erklärungen für bestehende Fachkräfteengpässe. Ein wesentlicher Aspekt wird in der Debatte allerdings vernachlässigt: Oft sind die Arbeitsbedingungen so schlecht, dass sich offene Stellen nicht besetzten lassen oder Fachkräfte das Weite suchen. Ein Teil des Problems ist also hausgemacht: Die Arbeitgeber haben ein wirksames Instrument der Fachkräftesicherung selbst in der Hand. Das ist ein zentrales Ergebnis der aktuellen Studie des DGB-Index Gute Arbeit.

„Die Zahlen des DGB-Index Gute Arbeit zeigen anschaulich, dass der Fachkräftemangel kein Problem von Arbeitskräftemangel ist. Vielmehr sind die Arbeitsbedingungen eine elementare Voraussetzung, um die Lücken zu schließen. Hier sind die Arbeitgeber in der Pflicht ihre Personalstrategien grundlegend zu verändern,“ sagt Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.“

CHECKLISTE

Sind Mitarbeiter demotiviert, liegt das häufig auch am Führungsverhalten des Vorgesetzten. Das Projekt »Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt (psyga)« hat eine Checkliste herausgegeben, mit der Vorgesetzte ihr Führungsverhalten überprüfen können. Unter www.psyga.info › Stress vermeiden › Gesundheitsgerechte Unternehmenskultur ist sie im Netz zu finden.

Die schlimmsten drei Motivationskiller:

► Intransparenz: Vorgesetzte sollten darauf achten, dass sie Änderungen im Unternehmen ihren Mitarbeitern sofort ankündigen und bei Fragen zur Verfügung stehen.

► Kontrollwut: Chefs sollten ihren Mitarbeitern vertrauen und auf übermäßige Kontrollen verzichten. Wichtig ist außerdem, ansprechbar und für die Beschäftigten erreichbar zu sein und nicht nur mit ihnen zu reden, wenn etwas schiefgelaufen ist.

► Mangelnder Respekt: Für Vorgesetzte sollte es selbstverständlich sein, Mitarbeiter mit Freundlichkeit und Respekt zu behandeln. Außerdem sollte man Beschäftigten Aufgaben geben, die zu ihnen passen und die persönlichen Entwicklungs- und Berufsziele berücksichtigen.

Firmenkultur, Wertschätzung und die Realität

Betriebsklima ist die subjektiv erlebte und wahrgenommene Qualität der Zusammenarbeit der Beschäftigten in einem Unternehmen. Für die Beschäftigten hat das Betriebsklima eine große Bedeutung für die eigene Motivation und Leistungsbereitschaft. Für das Unternehmen besteht eine gleich große Bedeutung, denn mit mehr Motivation und Leistungsbereitschaft verbessert sich auch der Unternehmenserfolg. Ein schlechtes Betriebsklima führt hingegen zu Arbeitsunlust, es demotiviert und kann zu einem Produktivitätsabfall führen.

Druck erschwert das Miteinander

Aber nicht nur schlechte Kommunikation verursacht Probleme. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen drastische Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Leistungsintensivierung ergriffen, die nicht ohne Wirkung auf die sozialen Beziehungen geblieben sind: Personalabbau und der zunehmende Konkurrenz- und Leistungsdruck sowie die anhaltende Angst vieler Menschen um den eigenen Job überschatten den Umgang miteinander am Arbeitsplatz. Stark hierarchische und häufig wenig transparente Unternehmensstrukturen, eine unzureichende Informationspolitik nach innen sowie mangelhafte Führungsqualitäten von Vorgesetzten begünstigen ein Betriebsklima, in dem Neid und Intrigen gedeihen. Konflikte sind vorprogrammiert und kommen das Unternehmen oft teuer zu stehen, wie die Konfliktkostenstudie zeigt, die 2009 von Dr. Alexander Insam, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator für die Unternehmensberatung KPMG entwickelt wurde. Festgestellt wurde dabei, dass deutsche Unternehmen viele Millionen im Jahr für Konfliktkosten aufwenden, pro Unternehmen je nach Größe oft mehrere Hunderttausend Euro. Nach der KPMG-Konfliktkostenstudie sind es 20 Prozent der Personalkosten, die jährlich für innerbetriebliche Konflikte gezahlt werden (so um die 50.000 bis 100.000 €/Jahr). Wenn also ein Betrieb 50 Mitarbeiter hat, sind 10 davon im Jahr wegen Streitigkeiten nicht so produktiv wie sie sein könnten.

Innerlich gekündigt? – Mitarbeiterbindung und Motivation

Arbeitsmotivation und Mitarbeiterbindung hängen eng zusammen. Beschäftigte, die sich nicht an ihren Arbeitgeber gebunden fühlen, zeigen weniger Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft. Studien weisen hier immer wieder auf Defizite in deutschen Unternehmen und Betrieben hin. So gaben beim Gallup Engagement Index 2011 über 60 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, ihr Engagement bei der Arbeit auf das Pflichtprogramm zu beschränken. Eine geringe Mitarbeiterbindung kann erhebliche Auswirkungen haben. Beschäftigte ohne emotionale Bindung hatten 2011 3,5 Fehltage mehr als Beschäftigte mit einer hohen Bindung an ihr Unternehmen. Der Grund für eine geringe Bindung liegt den Studien zufolge häufig bei den direkten Vorgesetzten.

DGB-Index Gute Arbeit:

Prävention stärken, Gesundheit schützen

Der DGB-Index Gute Arbeit 2023 zeigt, welchen enormen Belastungen Beschäftigte ausgesetzt sind. Viele Arbeitgeber investieren zu wenig in Präventionsmaßnahmen.

Körperlich schwere Arbeit, Lärm, Zeitdruck oder Konflikte mit Kund*innen oder Klient*innen sind vier zentrale Belastungen, die viele Beschäftigte täglich erleben. Laut dem aktuellen DGB-Index Gute Arbeit berichten 31 Prozent der mehr als 6.000 Befragten, dass sie regelmäßig mit allen vier Belastungsarten konfrontiert sind. Lediglich drei Prozent sind keiner dieser Belastungen ausgesetzt. Arbeitgeber ignorieren den negativen Einfluss, den diese vier Faktoren auf die Gesundheit ihrer Beschäftigten haben.

Dramatisch ist: Je mehr Belastungsarten die Beschäftigten ausgesetzt sind, um so negativer schätzen sie ihre Chancen ein, gesund bis zur Rente durchzuhalten. Viele der stark beanspruchten Arbeitnehmer*innen empfinden ihren Gesundheitszustand als schlecht. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi betont: „Arbeits- und Gesundheitsschutz ist kein ‚nice-to-have‘, sondern ein unveräußerliches Grundrecht.“ Zu oft würden körperliche und psychische Belastungen bei der Arbeit nicht ernst genommen. „Erkrankungen, Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung sind die vermeidbaren Folgen“, so Fahimi.

Gefährdungsbeurteilung werden ignoriert

Seit Jahren ist bekannt, dass in vielen Unternehmen die Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz viel zu kurz kommen. Von den Beschäftigten, die schwer körperlich arbeiten, berichtet lediglich jede*r Vierte von wirksamer betrieblicher Verhältnisprävention. Der Anteil derjenigen, die etwa durch freiwillige betriebliche Schulungsangebote (Verhaltensprävention) ihre Belastungssituation verbessern konnten, liegt mit sechs Prozent noch deutlich darunter. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass ihr Arbeitgeber Schulungen wie etwa Rückenschulen, Sportkurse oder andere bewegungsfördernde Angebote macht. Den Nutzen solcher Maßnahmen schätzt eine Mehrheit als gering ein.

Ähnlich sieht das Ergebnis für die anderen Belastungsarten aus. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung wird längst nicht in allen Betrieben durchgeführt. Lediglich 18 Prozent der Beschäftigten geben an, dass in den vergangenen zwei Jahren eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, in der auch psychische Belastungen berücksichtigt wurden. Dabei zeigt der DGB-Index, wie wichtig diese Analysen sind: Bei allen vier abgefragten Belastungsarten sind sowohl die verhältnispräventiven Maßnahmen als auch das Angebot freiwilliger Kurse und Schulungen (bzw. von Gehörschutzmitteln) deutlich häufiger, wenn eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde.

Wer legt die Pausenzeiten fest?

Die genaue Lage der Pausen kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts bestimmen. Sie müssen allerdings im Voraus feststehen. Die in Paragraf 4 ArbZG geregelten Ruhepausen stellen lediglich das Mindestmaß dar und verwehren es dem Arbeitgeber nicht, kraft seines Weisungsrechts längere Pausen vorzusehen (BAG, Urteil vom 16. Dezember 2009 – 5 AZR 157/09 -).

Allerdings darf der Arbeitgeber keine völlig unsinnigen Ruhepausen oder übermäßig lange Pausen festlegen. Zudem muss das Arbeitszeitgesetz auch hinsichtlich der Ruhezeiten (Zeiten zwischen einem Arbeitseinsatz und dem nächsten) eingehalten werden. Existiert ein Betriebsrat, so hat dieser gemäß Paragraf 87 Absatz 1 (2) BetrVG bei der Lage der Pausen ein Mitbestimmungsrecht. Die Pausenfestlegung kraft Direktionsrecht ist dann nicht möglich.

Arbeiten bis zum Umfallen

Jeder Zehnte Beschäftigte arbeitet mit suchthafter Intensität, also von sich aus mehr und länger als es der Gesundheit guttut. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Elementar für die Betroffenen ist es, eine gesundheitsförderliche Betriebskultur aufzubauen und frühzeitig Hilfe anzubieten.

Sie arbeiten ohne Pausen, am besten immer weiter, immer länger, immer schneller. Sie können abends kaum abschalten, auch an den Wochenenden nicht entspannen. Immerzu kreisen die Gedanken um die Arbeit, stets ist da dieser Antrieb, weiterzumachen, weiterzuarbeiten – auch, wenn der Körper müde, längst ausgelaugt ist, wenn alles im Kopf schwingt und schwirrt: Rund zehn Prozent aller Erwerbstätigen, das zeigt eine aktuelle Studie, arbeiten suchthaft. Das geht auf die Gesundheit.

Suchthaft Arbeitende stufen ihren Gesundheitszustand nicht nur etwa doppelt so häufig als weniger gut oder schlecht ein wie nicht betroffene Erwerbstätige. Eine neue Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig, die die Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat, zeigt außerdem: Deutlich häufiger als andere Beschäftigte haben suchthaft arbeitende Kolleginnen und Kollegen körperliche oder psychosomatische Beschwerden. Zugleich aber suchen sie deswegen seltener ärztliche Hilfe.

Jeder Zehnte arbeitet suchthaft

Die Studie beruht auf Daten von gut 8000 Beschäftigten, die zu ihrem Arbeitsverhalten und ihrem Wohlbefinden befragt worden sind. Die Forschenden ordnen rund ein Zehntel der Befragten in die Kategorie suchthaftes Arbeiten ein. Das heißt, diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten nicht nur „exzessiv“, sondern auch „zwanghaft“. Ein zwanghaftes Verhältnis zum Job machen die Forscherinnen und Forscher an folgenden Aussagen fest: „Es ist wichtig für mich, hart zu arbeiten, auch wenn mir das, was ich tue, keinen Spaß macht“, „Es fällt mir schwer zu entspannen, wenn ich nicht arbeite“ oder „Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir frei nehme.“

Die Folgen von suchthaften Arbeiten sind gravierend. 28 Prozent der betroffenen Beschäftigten gaben an, ihr allgemeiner Gesundheitsstatus sei weniger gut oder schlecht. Bei den „gelassen“ Arbeitenden waren es hingegen nur 14 Prozent. Ähnlich ist das Ergebnis bei den abgefragten Einzelbeschwerden: Nur 8 Prozent der suchthaft Arbeitenden gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten keine Beschwerden gehabt zu haben.

Gravierende Folgen für die Gesundheit

Insgesamt, das zeigt die Studie, sind bei den suchthaft Arbeitenden alle Arten von Beschwerden häufiger. Das gilt besonders für die psychosomatischen Beschwerden, etwa Schlafstörungen und Niedergeschlagenheit, aber auch für Muskel- und Skelettbeschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Suchthaft Arbeitende gehen darüber hinaus seltener zu Ärztinnen oder Ärzten. Rund 30 Prozent von ihnen haben mehr als sechs unbehandelte Beschwerden. Bei den Gelassenen sind es 15 Prozent mit mehr als sechs unbehandelten Beschwerden.

Einen deutlichen Unterschied machen die Forschenden auch bei den Fehltagen aus. Mit 45 Prozent meldete sich fast die Hälfte der suchthaft Arbeitenden an keinem einzigen Tag im Jahr vor der Befragung krank. Bei den Gelassenen waren es lediglich 36 Prozent. Es deutet sich an, dass „suchthaft Arbeitende der Behandlung und Genesung ihrer Beschwerden weniger Beachtung schenken als gelassen Arbeitende“, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auf Grundlage der Befunde und des Forschungsstands sei zudem anzunehmen, dass suchthaft Arbeitende „besonders von einem erhöhten Risiko für Burnout und depressiven Verstimmungen betroffen“ seien.

Frühzeitig Hilfe anbieten

Dringend geboten sei es deshalb, in den Unternehmen „Betriebskulturen zu etablieren, die exzessivem und zwanghaftem Arbeiten entgegenwirken“. Eine elementare Rolle spielten dabei betriebliche Gesundheitsförderung sowie die Mitbestimmung der Beschäftigten: So arbeiten in Betrieben mit Betriebsrat 8,7 Prozent der Beschäftigten suchthaft, in Betrieben ohne betriebliche Mitbestimmung sind es dagegen 11,9 Prozent.

Wichtig darüber hinaus ist es, dass psychische Belastungen, die am Arbeitsplatz entstehen, im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung erhoben und wirksam reduziert werden. Bei dauerhafter Überlastung, das ist wissenschaftlich bewiesen, steigt das Risiko für Burnout oder psychische Erkrankungen. Auch überlange Arbeitszeiten sind mit gesundheitlichen Gefährdungen verbunden. Betroffene haben nicht nur ein erhöhtes Unfallrisiko. Es nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, unter Schlafstörungen oder Erschöpfung zu leiden. Eine gründliche Gefährdungsbeurteilung ist daher elementar. Der Betriebsrat hat hier umfassende Mitbestimmungsrechte, von denen er Gebrauch machen sollte.

Betriebsvereinbarungen abschließen

Nicht zuletzt dürften auch Betriebsvereinbarungen eine besondere Rolle bei der Reduzierung von übermäßigen Belastungen spielen: Die Autorinnen und Autoren der Studie sehen in ihnen „ein wichtiges Instrument der betrieblichen Regulierung, welches exzessivem und zwanghaftem Arbeiten entgegenwirken kann“.

Bildquellen: Canva (oben), IG Metall (unten)

Löhne und Gehälter sorgen nicht für hohe Preise

Das Märchen der „Lohn-Preis-Spirale“

Das Schreckgespenst der „Lohn-Preis-Spirale“ ist in aller Munde: Überzogene Lohnforderungen könnten Unternehmen angeblich zu hohen Preissteigerungen zwingen, was wiederum zu einer steigenden Inflation führe. Was ist dran an diesem Mythos?

Die sogenannte „Lohn-Preis-Spirale“ ist in der Tat ein Märchen. Schaut man sich die in diesem Jahr vereinbarten Tarifabschlüsse an, gibt es keine Anzeichen für eine „Lohn-Preis-Spirale“ weder in Deutschland noch im Rest der Eurozone. Die Gefahr einer „Lohn-Preis-Spirale“ wird in der Öffentlichkeit beschworen, um die Lohnforderungen der Beschäftigten zu drücken.

Weshalb die Preise wirklich steigen

Tatsächlich steigen die Preise derzeit vor allem aufgrund der hohen Energiepreise, der Nahrungsmittelpreise und von Lieferkettenproblemen. Außerdem treiben auch Unternehmensgewinne die Preise nach oben. Denn nicht die Beschäftigten, sondern die Unternehmen selbst legen die Preise für ihre Produkte fest. Sie haben zum Teil erhebliche Markt- und Preissetzungsmacht. Manche nutzen die unübersichtliche Situation sogar, um sie weiter auszubauen, und setzen die Preise willkürlich höher. Gewerkschaften fordern daher angemessene Lohnerhöhungen für die Beschäftigten. Steigen die Löhne nun tatsächlich, führt dies aber nicht automatisch zu einem Anstieg der Preise. Viele Unternehmen könnten es verkraften höhere Löhne zu zahlen, ohne die Preise zu erhöhen. Sie müssten nur auf einen Teil ihres Gewinns verzichten. Viele Unternehmen machen jedoch gerade jetzt satte Gewinne und schütten Dividenden in Rekordhöhe aus. Um eine „Lohn-Preis-Spirale“ zu verhindern sind beide Seiten gefragt: die Gewerkschaften und die Unternehmen.

Auch Bundesregierung sieht keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale

Im Mai 2023 stellt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-/CSU-Fraktion fest: „Eine Lohn-Preis-Spirale hat sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht abgezeichnet.“

Quelle: DGB

Löhne müssen stabil bleiben

Doch auch wenn Beschäftigte weiterhin den gleichen Lohn erhalten, ist er weniger wert, da die Preise steigen. Durch die Inflation sinken also die Reallöhne. Das ist ein Problem: Denn, wenn die Kaufkraft einbricht, gibt es niemanden mehr, der die produzierten Waren kauft, und der Umsatz der Unternehmen bricht ein. Löhne zu stabilisieren, ist daher aus volkswirtschaftlicher Perspektive sehr sinnvoll – gerade jetzt, wo ein wirtschaftlicher Abschwung aufgrund einer einbrechenden Konsumnachfrage droht.

Kräftige Lohn- und Gehaltszuwächse sind das beste Mittel gegen steigende Lebenshaltungskosten. „Wir brauchen daher eine Stabilisierung der Reallöhne“, sagt die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Gleichzeitig sind nicht nur die Tarifparteien gefragt, auch die Politik muss einen Beitrag leisten, um den Kaufkraftverlust der Bevölkerung einzudämmen. Die Entlastungspakete der Bundesregierung, insbesondere die Energiepreisbremse sind richtig und müssen schnell umgesetzt werden.

Bildquellen: Canva