Dieses Formular ermöglicht dir, deinen individuellen Auskunftsanspruch nach § 10 EntgTranspG geltend zu machen. Damit kannst du:

- Erfahren, wie viel Beschäftigte mit gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit verdienen.

- Prüfen, ob du möglicherweise schlechter bezahlt wirst als Kolleginnen oder Kollegen des anderen Geschlechts.

- Transparenz über Entgeltstrukturen in deinem Unternehmen herstellen.

- Eine Grundlage schaffen, um bei Bedarf eine Anpassung deines Gehalts zu fordern.

Das ausfüllbare Formular erhältst du bei uns per Whatsapp oder per Email: Einfach diese Nr. einspeichern und Whatsappnachricht mit „formular“ senden. Bei Bedarf E-Mailadresse beifügen.

0160 344 1601

Eine neue EU-Richtlinie bringt Bewegung in die Entgeltgerechtigkeit

Die Richtlinie verfolgt einen neuen Ansatz: Arbeitgeber müssen Ungleichheiten präventiv vermeiden, statt erst auf Beschwerden zu reagieren.

Zentrale Neuerungen sind:

- Transparenz vor der Einstellung: Bewerbende haben Anspruch auf Informationen über das Einstiegsgehalt und den geltenden Tarifvertrag. Fragen nach bisherigen Gehältern sind künftig verboten.

- Pflicht zur Entgelttransparenz: Beschäftigte sollen unabhängig von der Betriebsgröße Einblick in Entgeltkriterien und -entwicklungen erhalten.

- Berichtspflichten: Unternehmen ab 100 Beschäftigten müssen regelmäßig über geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede berichten. Ab einem Unterschied von 5 % ist eine gemeinsame Entgeltbewertung mit der Arbeitnehmervertretung verpflichtend.

- Sanktionen und Beweislastumkehr: Arbeitgeber müssen beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.

Neue Aufgaben für Betriebsräte

Betriebsräte stehen im Zentrum der Umsetzung. Ihre Aufgaben werden vielfältiger:

- Mitgestaltung objektiver Bewertungssysteme – Entwicklung und Kontrolle von Kriterien zur Entgeltbestimmung.

- Überwachung der Berichtspflichten – Einsicht in Entgeltberichte, Prüfung von Abweichungen.

- Initiativrecht bei Entgeltbewertungen – Einfordern gemeinsamer Prüfungen bei unklaren Lohnunterschieden.

- Unterstützung Betroffener – Begleitung von Auskunfts- und Beschwerdeverfahren.

- Aufklärung im Betrieb – Information über neue Rechte und Verfahren.

Diese Mitwirkungsrechte eröffnen neue Handlungsspielräume – und machen Entgeltgerechtigkeit zu einem dauerhaften Thema der betrieblichen Interessenvertretung.

Kleiderordnung:

Das darf der Arbeitgeber vorgeben

In einem gewissen Rahmen darf der Arbeitgeber den Mitarbeitern vorschreiben, wie sie sich während der Arbeitszeit kleiden müssen. Der Betriebsrat darf dabei grundsätzlich mitbestimmen. Das gilt zumindest dann, wenn es um allgemeine Vorgaben geht. Bei gesetzlich vorgeschriebener Arbeits- oder Schutzkleidung hingegen gibt es keine Möglichkeit zur Mitbestimmung.

Für Bekleidungsvorschriften des Arbeitgebers gibt es unterschiedliche Rechtsgrundlagen: den Arbeitsvertrag, eine spezielle Arbeitsordnung des Arbeitgebers, das Direktionsrecht oder eine Betriebsvereinbarung. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit gesetzlich vorgeschriebener Schutz oder Hygienekleidung.

Kleidung und Job sollten zueinander passen

Es gibt eine nahezu unerschöpfliche Bandbreite möglicher Kleidungsstile. Deshalb ist es für den Arbeitgeber durchaus sinnvoll, über das Einführen eines Dresscodes nachzudenken und sein Recht auf das Machen von Vorgaben wahrzunehmen. Denn jeder Mitarbeiter repräsentiert nicht nur sich selbst, sondern immer auch die Firma. Besonders dann, wenn die Beschäftigten Kundenkontakt haben oder Kunden und Geschäftspartner häufiger in den Firmenniederlassungen vor Ort sind, spielt das eine wichtige Rolle. Denn die Kleidung der Mitarbeiter wird von Dritten wahrgenommen und bewertet. Stimmen dabei Passform, Material und Stil, lassen sich so große Pluspunkte in der Wahrnehmung der Mitarbeiter und des Unternehmens verbuchen. Das beeinflusst sowohl die Beschäftigten selbst (und auch ihr Verhalten untereinander) als auch den Auftritt des Unternehmens nach außen.

Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten muss gewahrt bleiben

In Branchen ohne Kundenkontakt ist der Einfluss des Arbeitgebers geringer: So ist es einem Beschäftigten im Großraumbüro jenseits der öffentlich zugänglichen Bereiche sicherlich erlaubt, einen gemütlichen Pullover zu tragen. Ob Männer bzw. Frauen Schmuck tragen, welche Frisur sie haben und wie sich (bei Frauen) das Make-up und der Nagellack gestalten, entzieht sich zumindest bei Tätigkeiten ohne direkten Außenkontakt grundsätzlich dem Einflussbereich des Arbeitgebers. Aber selbst, wenn die Beschäftigten das Unternehmen in Kundengesprächen repräsentieren müssen, ist eine gewisse Individualität möglich. Ein Banker darf ein hellblaues Hemd gegenüber dem weißen Modell bevorzugen, sofern es kein auffälliges Muster aufweist. Auch die Wahl zwischen einer schwarzen oder anthrazitfarbenen Hose obliegt dem Mitarbeiter. Hinsichtlich der Schuhe müssen diese zwar angemessen sein, aber insbesondere bei Frauen gibt es hier eine Menge Spielraum.

Hinweis

Für Betriebsvereinbarungen ist ausdrücklich in § 75 Abs. 2 BetrVG festgelegt, dass Arbeitgeber und Betriebsrat die freie Entfaltung der Persönlichkeit (gemäß Art. 2 Abs. 1 GG) der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer schützen

und fördern müssen.

Nutzt der Betriebsrat seine Mitbestimmungsrechte?

Die Einführung einer Kleiderordnung oder von detaillierten Regelungen über das äußere Erscheinungsbild von Mitarbeitern ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG zustimmungspflichtig. Bei gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung dürfen Sie in der Regel nicht mitbestimmen, weil es hier keinen Spielraum gibt. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG besteht übrigens auch dann, wenn der Arbeitgeber das Tragen bestimmter Kleidungsstücke nicht verbindlich vorschreibt, sondern lediglich empfiehlt. Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber das Kleidungsverhalten seiner Mitarbeiter auch mit einer bloßen Empfehlung steuern kann. In der Regel ist nicht der Gesamtbetriebsrat zuständig, sondern die örtlichen Betriebsräte üben die Mitbestimmungsrechte aus.

Betriebsrat des Vertrauens fragen

Hat der Betriebsrat einer Kleiderordnung nicht zugestimmt, wirkt sich dies auch im einzelnen Arbeitsverhältnis aus. Dann müssen die Beschäftigten die Bekleidungsvorschriften des Arbeitgebers grundsätzlich nicht befolgen.

Achtung: Eine solche Weigerung sollte aber nicht ohne vorherige Absprache mit Rechtsexperten oder zumindest dem Betriebsrat in die Tat umgesetzt werden.

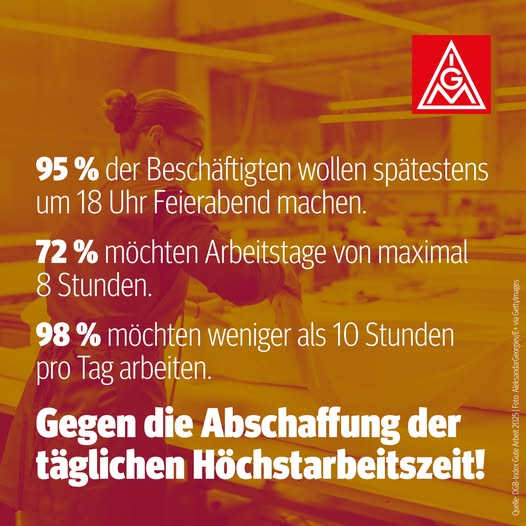

Warum der 8-Stunden-Tag so wichtig ist

Ein Bericht aus der „taz“ sorgt für Aufsehen. Beschrieben wird die Arbeitswelt in Japan. Dort gibt es seit Langem einen Begriff des „zu Tode Arbeitens“: Karoshi!

Längere Arbeitszeiten, kürzere Ruhepausen führen nicht zu mehr Produktivität, wie oft von der Arbeitgeberschaft beschworen wird. Im Gegenteil: Längere Ausfallzeiten, Arbeitsunfälle und Wegeunfälle häufen sich. Deutschland, ein Land der Pendler läuft Gefahr, die Überlastung in der Arbeit auf die Straßen zu bringen, wo auch andere Verkehrsteilnehmer betroffen sein könnten.

Der 8-Stunden-Tag kann jetzt schon ohne Probleme auf 10 Stunden täglich ausgeweitet werden. In Tarifverträgen können sogar noch andere Regeln genutzt werden.

Über eine Milliarde Überstunden werden in Deutschland ohnehin schon gemacht, mehr als die Hälfte davon wird von den Arbeitgebern nicht mal bezahlt. Eine knappe halbe Million Arbeitssuchende könnte man allein davon Vollzeit in Arbeit bringen. Viele Lösungen scheitern aber an den Arbeitgebern.

Als Gewerkschaften haben wir die Gesundheit der Beschäftigten fest im Blick. Was denkst du?

Sollen Gewerkschaften weiter für den 8-Stunden-Tag kämpfen?

Spirale aus Überforderung und dauerhafter Erschöpfung

Präsentismus hat einschneidendere Folgen als bisher angenommen: Eine aktuelle Studie der Technischen Universität Chemnitz, der Universität Groningen und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zeigt, dass die Erschöpfung, die mit dem Arbeiten trotz gesundheitlicher Beschwerden einhergeht, deutlich länger anhält als zunächst vermutet.

Im Rahmen einer wöchentlichen Tagebuchstudie wurden 123 Berufstätige über einen Zeitraum von bis zu 16 Wochen begleitet. Die Teilnehmenden berichteten regelmäßig, ob sie trotz Krankheit gearbeitet hatten und wie erschöpft sie sich fühlten.

Das Ergebnis: In den Wochen, in denen Beschäftigte krank zur Arbeit gingen, stieg das Erschöpfungsniveau deutlich an und blieb auch in den darauffolgenden Wochen erhöht. Die Regenerationsphase verlängert sich also durch die vorhergehende Belastung.

Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden berichteten von mindestens einer Episode von Präsentismus während des Untersuchungszeitraums. Einige von ihnen gaben an, mehrfach krank gearbeitet zu haben.

Auffällig: Je häufiger Menschen krank arbeiten, desto stärker häufen sich Anzeichen chronischer Müdigkeit. Die Forschenden nennen das die »Spirale aus Überforderung und dauerhafter Erschöpfung«.

Relevanz für Betriebe und Beschäftigte

Um sicherzustellen, dass die beobachteten Effekte tatsächlich auf das Arbeiten trotz Krankheit zurückzuführen sind, berücksichtigten die Forschenden in ihren Analysen auch Faktoren wie Krankheitssymptome, Arbeitsbelastung und Zeitdruck. Sie konnten belegen, dass die Erschöpfung nicht »nur« eine Folge der Krankheit selbst, sondern vor allem eine Folge des Verhaltens war.

Die Erkenntnisse sind insbesondere für das betriebliche Gesundheitsmanagement relevant. Betriebe sollten Beschäftigte aktiv dazu ermutigen, sich bei Krankheit auszukurieren. Und für die Beschäftigten lautet die Botschaft: Ausruhen ist keine Schwäche.

Quelle

Pressemitteilung der Technischen Universität Chemnitz vom 7.11.2025

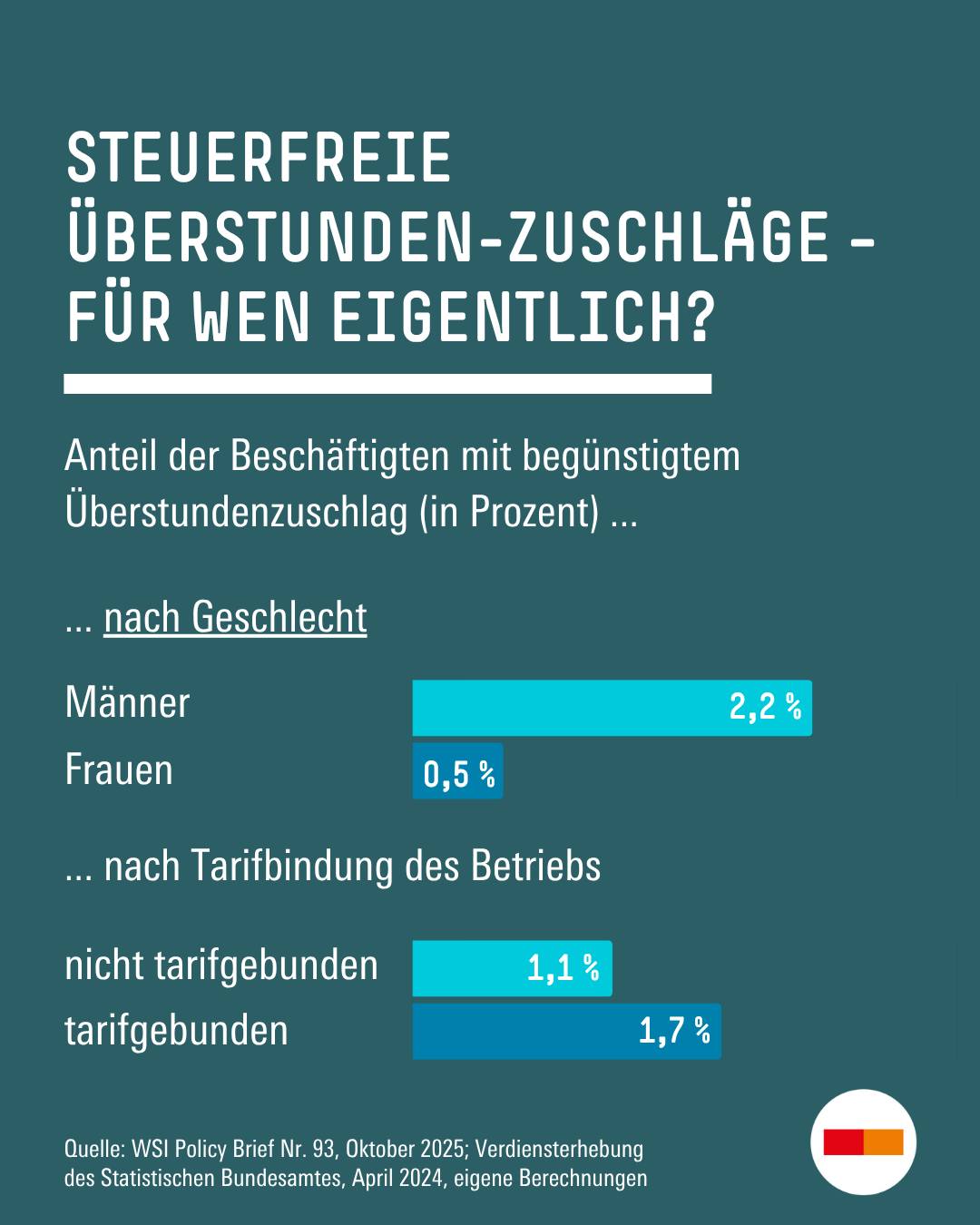

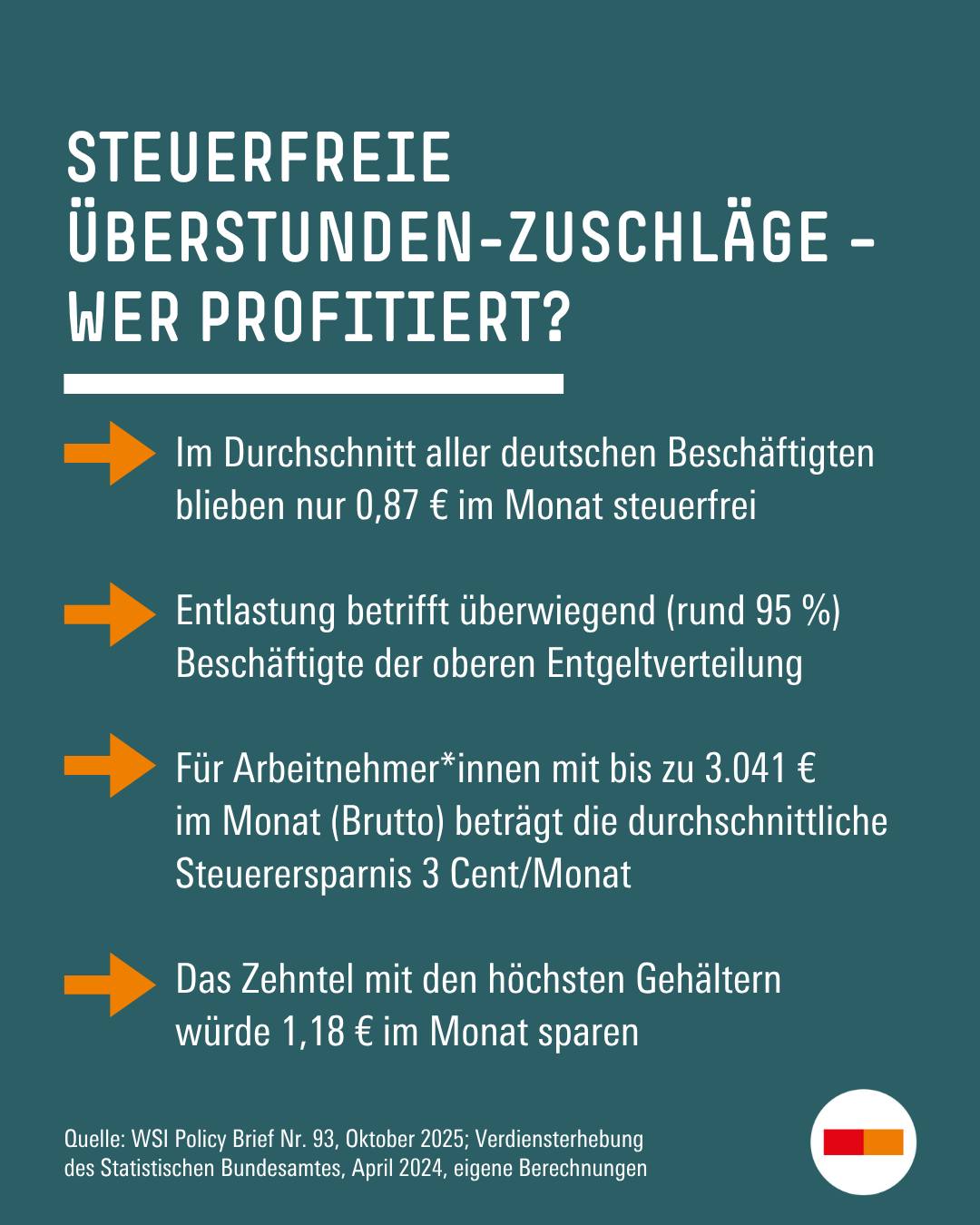

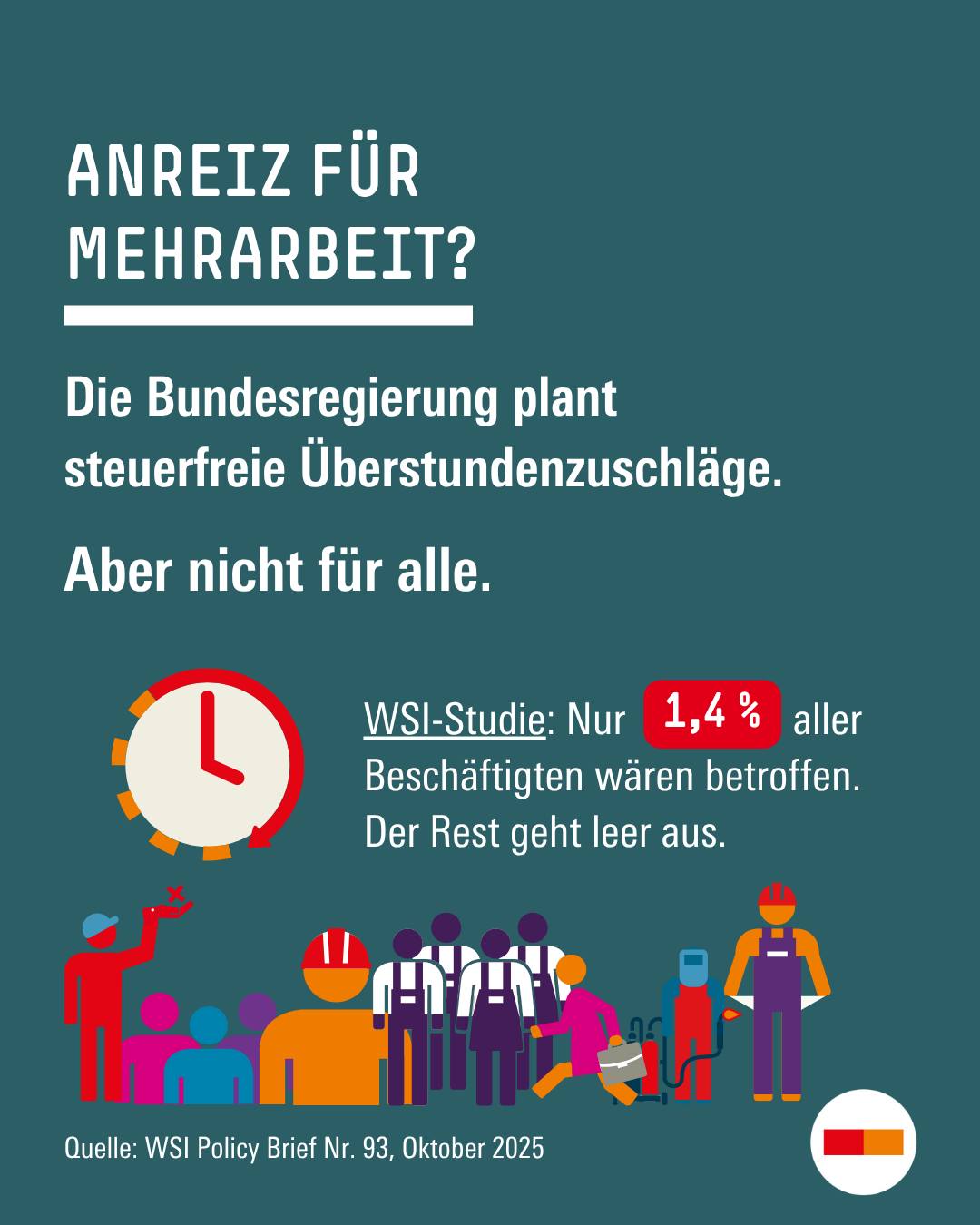

Steuerfreie Überstundenzuschläge bringen kaum Entlastung – Mehrheit der Beschäftigten geht leer aus

Ratgeber Arbeitsvertrag

Alle Antworten zum Arbeitsvertrag

Einen Arbeitsvertrag unterschreiben die meisten Beschäftigten nicht allzu oft. Wir erklären, was drin stehen muss, wie man ihn kündigen kann, welche Klauseln einen stutzig machen sollten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

1. Wie wird ein Arbeitsvertrag geschlossen? Muss dabei eine bestimmte Form eingehalten werden?

2. Gelten für befristete Verträge Besonderheiten?

3. Kleingedrucktes im Arbeitsvertrag – ist das rechtens?

4. Welche Wirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben Tarifverträge?

5. Welche Wirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben Betriebsvereinbarungen?

6. Wie wird ein Arbeitsvertrag beendet?

7. Was bestimmt das Nachweisgesetz?

8. Was bringt dem Arbeitnehmer dieser Nachweis?

9. Was, wenn der Arbeitgeber gegen seine Nachweispflichten verstößt und den Nachweis nicht erbringt?

10. Streit um den Arbeitsvertrag – IG Metall hilft

Mythos vs Fakt

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland immer noch auf einem hohen Produktivitätsniveau. Das ist auf eine gute Arbeitsstruktur und moderne Technik zurückzuführen. Außerdem haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet.

Gute Argumente für eine Gehaltserhöhung sind zum Beispiel:

- der erfolgreiche Abschluss eines Projekts

- die Übernahme von mehr Verantwortung im Unternehmen

- eine Beförderung

- besondere Leistungen und Erfolge, z. B. die federführende Beteiligung an Maßnahmen zur Umsatzsteigerung

- der erfolgreiche Erwerb einer Zusatzqualifikation

sowie ferner:

- regelmäßige Gehaltsanpassungen als Inflationsausgleich

- ungleiche Bezahlung für gleiche Leistung

Killerphrasen in Gehaltsverhandlungen

Schon mal gehört? „Dafür ist kein Budget da“ oder „Sie verdienen eh schon am obersten Limit“ und ein weitverbreiteter Klassiker: „Die wirtschaftliche Lage zwingt uns alle zum Sparen“.

Typische Argumente gegen Gehaltserhöhung

Bedenken Sie: Ihr Gegenüber hat vermutlich schon hunderte von Gehaltsverhandlungen geführt und verfügt über weitaus mehr Erfahrung als Sie. Im Laufe der Jahre hat Ihr Vorgesetzter bewährte Strategien entwickelt, um Forderungen von Mitarbeitern im Keim zu ersticken.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man lieber gleich aufgeben und vor dem erfahrenen Verhandlungspartner einknicken sollte. Meistens lassen Vorgesetzte ihre Angestellten immer wieder mit denselben Totschlag-Argumenten bei der Gehaltsverhandlung abblitzen.

Beispiele für beliebte Gehaltsverhandlung-Killerphrasen wären etwa:

- „Bei der aktuellen Auftragslage haben wir leider nicht die Mittel dafür.“

- „Gegenüber Ihren Kollegen wäre das nicht fair.“

- „Dieses Jahr geht das nicht mehr, aber wir können nächstes Jahr irgendwann darüber sprechen.“

- „Es tut mir leid, aber das kann ich nicht entscheiden. Das ist Sache der Geschäftsführung.“

- „In der letzten Zeit ist einiges schiefgelaufen. Denken Sie wirklich, dass Sie eine Gehaltserhöhung verdient haben?“

- „Sie müssen ihre Arbeit umstellen oder Zusatzaufgaben übernehmen, dann machen wir was – nächstes Jahr!“

Obwohl sie sich unterbezahlt fühlen, ist vielen das Thema sogar so unangenehm, dass sie Gehaltsgespräche mit Vorgesetzten bewusst vermeiden. Und damit sind sie hierzulande in guter Gesellschaft: Nach einer Studie aus dem Jahr 2021 haben sechs von zehn Beschäftigten noch nie von sich aus eine Gehalterhöhung angesprochen.

in derartigen Situationen kommt das Machtgefälle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besonders zum Tragen. Wenn Vorgesetzte vermeintlich überzeugend argumentieren, trauen sich viele kaum, dem etwas entgegenzusetzen. An dieser Stelle sind Kalkül und Schlagfertigkeit gefragt.

In puncto Gehaltserhöhung lautet das Motto: Wer nicht fragt, verliert!

Zu einer guten Vorbereitung gehört eine realistische Erwartungshaltung. Recherchieren Sie daher vor dem Gespräch, welche Gehaltsspanne für Angestellte in der jeweiligen Position üblich ist. Mit überzogenen Forderungen sinken Ihre Aussichten auf ein Gehaltsplus gravierend.

Domino-Effekt und Teamdynamik

Killerphrase: „Ihnen würde ich gerne mehr bezahlen. Doch das wäre unfair gegenüber den Kollegen. Wenn Sie mehr bekommen, kommen alle anderen zu mir und wollen auch mehr verdienen.“

Gerade in größeren Unternehmen findet dieses argumentative Muster häufig Anwendung. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Beharren Sie darauf, dass es im Gehaltsgespräch um Sie und Ihre Leistungen geht, nicht um die anderen. Faire Bezahlung bedeutet keineswegs, dass alle Mitarbeiter das gleiche verdienen müssen. Zeigen Sie auf, was Sie persönlich für das Unternehmen leisten und welche Qualifikationen und Erfahrungen Sie mitbringen.

Falscher Zeitpunkt

Killerphrase: „Momentan passt es leider überhaupt nicht. Lassen Sie uns einfach in einem Jahr nach einmal darüber reden.“

Erfahrene Verhandler nutzen diese Hinhaltetaktik oftmals, um das Gegenüber auf einen Zeitpunkt in der Zukunft zu vertrösten. Deshalb empfiehlt es sich, auf einen möglichst zeitnahen und verbindlichen Termin zu drängen, um erneut über das Thema zu sprechen.

Finanzielle Situation des Unternehmens

Killerphrase: „Leider verfügen wir momentan nicht über die finanziellen Spielraum für eine Gehaltserhöhung.“

Diesen „beliebten” Klassiker entkräften Sie am besten, indem Sie Ihren (finanziellen) Mehrwert für das Unternehmen aufzeigen. Antworten Sie beispielsweise wie folgt: „Ich verstehe, dass die finanzielle Situation angespannt ist. Aber in den letzten Monaten konnte ich zwei große Aufträge an Land ziehen und hohe Umsätze erzielen. Momentan führe ich erfolgversprechende Gespräche mit zwei potenziellen Neukunden.“

Seminar: Medien, Meinungen, Manipulation

Inzwischen ist es unbestritten: Medien beeinflussen uns in unserer sozialen Welt und in unserer Wahrnehmung. Neben den traditionellen Medien wie Radio, Zeitung und Fernsehen nehmen die digitalen Medien einen immer größeren Raum in unserem Informationsmanagement ein.

Seminar: Wem gehört die Zeit?

Die Bedeutung des Themas Arbeitszeit wurde durch die Industrialisierung fundamental verändert. Tages- und Jahreszeiten rückten in den Hintergrund, die (Fabrik-)Uhr bestimmte fortan den Arbeitstag und damit auch das Leben der Arbeiter*innen.

Fünf Tage bezahlte Lernzeit im Jahr

Schon (Bildungs-) Urlaub 2024 gebucht?

Ob Computerworkshop oder Sprachkurs: Wenn Du Dich weiterbilden und etwas für Dich oder Deine Karriere tun möchtest, kannst Du dafür Sonderurlaub beantragen. Wir geben Tipps für einen reibungslosen Ablauf der bezahlten Bildungszeit.

Ein Sprachkurs wäre schön, aber es fehlte bislang die Zeit dafür? Wie wäre es mal mit Bildungsurlaub? Den zu beantragen, ist nicht schwer – aber nur wenige wissen von diesem Recht. Schade, denn der berufliche und persönliche Nutzen von Weiterbildung ist groß.

Wo gibt es Gesetze für Bildungsurlaub?

Die Regelungen für eine bezahlte Bildungsfreistellung gehen zurück auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO aus dem Jahr 1974. Es verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, bezahlte Bildungsfreistellung zum Zwecke der beruflichen, allgemeinen und politischen Bildung einzuführen – auch „Bildungsurlaub“ genannt.

Da der Bund keine Initiative ergriffen hat, um diese Verpflichtung umzusetzen, haben einzelne Bundesländer Landesgesetze erlassen. In 14 der 16 Bundesländer gibt es das Recht auf bezahlte Freistellung. Nur Bayern und Sachsen haben keine entsprechende Regelung.

Welches Bundesland gilt für mich? Arbeits- oder Wohnort?

In der Regel gilt der Ort, an dem Du arbeitest. Meist steht im Arbeitsvertrag, wo Dein Arbeitsstandort ist. Bei wechselnden Arbeitsorten solltest Du Deinen Betriebsrat fragen, welche Praxis im Unternehmen gilt.

Wie viele Tage für die Bildung?

In den entsprechenden Gesetzen der Länder ist festgelegt, wie viele Tage sich Beschäftigte freistellen lassen können. Fast überall sind fünf Arbeitstage pro Kalenderjahr vorgesehen, die auch über zwei Jahre „angespart“ werden können. Dann sind zehn Arbeitstage innerhalb von zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren möglich.

Rechtzeitig beantragen

Eine Freistellung musst Du im Voraus beantragen. Die Regelungen zu den Antragsfristen schwanken je nach Bundesland: Meistens müssen Beschäftigte zwischen vier und acht Wochen einplanen. Es ist aber ratsam, die Freistellung mit dem Arbeitgeber weitaus früher zu besprechen, als es die gesetzlichen Regelungen erlauben. Schließlich sollen dem Arbeitgeber während Deiner Abwesenheit keine Engpässe entstehen. Zum Antrag auf Freistellung bitte auch die geplante Bildungsveranstaltung nennen, die nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannt sein muss. Entsprechende Belege und Formulare haben in der Regel die Veranstalter.

Und wenn der Chef „nein“ sagt?

Eine rechtzeitig und korrekt beantragte Freistellung muss der Arbeitgeber genehmigen. Er kann die Freistellung nur dann verweigern, wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn zu viele andere Kolleginnen und Kollegen bereits Urlaub haben und dadurch der geregelte Arbeitsablauf im Betrieb gefährdet ist. Bei Ablehnung durch den Arbeitgeber verfällt der Anspruch auf die bezahlte Freistellung nicht.

Welche Kurse darf ich machen?

Bildungsurlaub ist nicht auf berufliche Weiterbildung beschränkt. Auch politische oder kulturelle Weiterbildung wird gefördert. Wenn Dein Kurs im Sinne des Weiterbildungsgesetzes anerkannt ist, kannst Du auch eine Sprache lernen oder einen Kurs zur Stressbewältigung besuchen. Bei Unsicherheiten solltest Du Dich beim Veranstalter erkundigen, ob das Bildungsangebot im jeweiligen Bundesland als Bildungsurlaub anerkannt wird. Fällt die Antwort wage aus, dann sprich besser mit Deinem Vorgesetzten über weitere Möglichkeiten.

Wer trägt die Kosten?

Die Kosten für die Weiterbildung teilen sich Beschäftigte und Arbeitgeber: Der Arbeitgeber zahlt während der Bildungsmaßnahme das Entgelt weiter. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer trägt die Kosten für das Seminar oder den Kurs, die Übernachtung und die Anfahrt.

Aber: Ausgaben für berufsbedingte Fort- und Weiterbildung kannst Du bei der Einkommens- oder Lohnsteuer absetzen. Neben den Kursgebühren erkennt das Finanzamt auch die Kosten für Anfahrten, Übernachtungen sowie Verpflegungspauschalen an.

Hilfreiche Adressen

Auf dem Portal der Kultusministerkonferenz wirst Du zu den jeweiligen Portalen der Bundesländer mit Weiterbildungsgesetzen weitergeleitet. Dort sind nicht nur die einzelnen Landesgesetze ausführlich erklärt, sondern meist auch anerkannte Bildungsveranstaltungen aufgelistet.

Die Gewerkschaften gehören in Deutschland zu den größten Bildungsanbietern. Auch die IG Metall bietet zahlreiche anerkannte Seminare an, an denen Mitglieder kostenlos teilnehmen können.

Muss ich die SMS des Vorgesetzten im Feierabend lesen?

LAG Schleswig-Holstein – Urteil – 27.09.2022 – 1 Sa 39 öD/22

Nein, so das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein. Einem Rettungssanitäter wurde während einer Freischicht eine SMS übermittelt, mit der ihm eine kurzfristige Dienstplanänderung für den Folgetag mitgeteilt wurde. Hiernach hätte er seinen Dienst nicht wie geplant von zu Hause, sondern im Betrieb und früher aufnehmen müssen. Da er diese nicht gelesen hatte, erhielt er eine Abmahnung wegen Nichterscheines und es erfolgte ein Abzug der Arbeitszeit im Zeitkonto.

Die hiergegen gerichtete Klage hat er gewonnen. Das Lesen einer SMS, mit der der Arbeitgeber sein Direktionsrecht in Bezug auf Zeit und Ort der Arbeitsleistung ausübt, sei als Arbeitszeit zu werten. Denn – so das LAG – dies erfolge ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers, der seine Arbeitsorganisation gestalte. Dass das Lesen nur kurze Zeit benötige, schließe nicht aus, dass es sich um eine Arbeitsleistung handele. In seiner freien Zeit ist aber kein Arbeitnehmer verpflichtet, Arbeitsleistungen zu erbringen. Es bestehe insoweit ein Recht auf Unerreichbarkeit, da die Freizeit dadurch gekennzeichnet sei, dass sie zur eigenen Disposition stehe.

Ein Arbeitnehmer verhalte sich auch nicht treuwidrig, wenn er auf derartige SMS oder Telefonanrufe nicht reagiere. Er sei auch nicht verpflichtet, von sich aus – etwa über das Internet – zu prüfen, ob Änderungen am Dienstplan erfolgt seien. Die SMS sei damit so zu werten, dass diese frühestens zu dem ursprünglichen Dienstbeginn dem Kläger zugegangen sei. Diese kam vorliegend aber so spät, dass er auf die Änderung nicht mehr reagieren konnte.

LAG Schleswig-Holstein 27. 9. 2022 – 1 Sa 39 öD/22.

Nächste Woche: „Darf mein Chef… mir wegen Krankheit kündigen?“

Reihe „Darf mein Chef….?“

Darf mein Chef mich anschreien?

DGB-Experten beantworten Fragen aus dem Arbeitsrecht

Wo Menschen zusammen arbeiten, gibt es Meinungsverschiedenheiten – das ist normal und kommt in den besten Unternehmen vor. Doch was, wenn der oder die Vorgesetzte dabei laut wird, sich im Ton vergreift und mich beleidigt: Muss ich mir das gefallen lassen? Und was kann ich dagegen tun?

„Sie unfähiger Idiot!“, „Du Trottel“: Solche und ähnliche Beschimpfungen muss sich niemand gefallen lassen, auch von seinem Chef oder seiner Chefin nicht. Auch im Unternehmen müssen sich die Menschen an Recht und Gesetz halten – und persönliche Beleidigungen sind ein Straftatbestand (§185 StGB).

Der Arbeitgeber hat gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sogar eine besondere Fürsorgepflicht. Das heißt: Er muss die Beschäftigten nicht nur entsprechend Recht und Gesetz behandeln, sondern auch auf ihre berechtigten Interessen Rücksicht nehmen und sie vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz schützen. Das gilt auch für psychische Belastungen, die zum Beispiel durch Schikanen entstehen. Wenn Vorgesetzte sich schikanös verhalten, ist der Arbeitgeber dafür grundsätzlich verantwortlich – und sollte dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholt im Ton vergreifen.

Die besondere Fürsorgepflicht schlägt sich auch in den Pflichten des Arbeitgebers nach dem Betriebsverfassungsgesetz nieder. Der Arbeitgeber hat, genauso wie der Betriebsrat, „darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden“ (§75 BetrVG). Tut er das nicht, kann sich der oder die Betroffene beim Betriebs- oder Personalrat beschweren. Auch das ist gesetzlich geregelt: „Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn er sich vom Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern des Betriebs benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt“ (§ 84 BetrVG).

Schikanen müssen bewiesen werden

Je nach Grad der Anfeindungen oder Beleidigungen und ihrer Auswirkungen können sich die Betroffenen auch anders zu Wehr setzen und Strafanzeige erstatten. Grundsätzlich können sie auch auf Schadenerstatz klagen und / oder Schmerzensgeld geltend machen. Das setzt jedoch voraus, dass der (finanziellen) Schaden oder die Schmerzen bewiesen werden können. Deshalb sollten sich Betroffene im Vorfeld von einem Rechtsanwalt oder – für Gewerkschaftsmitglieder – von einem Rechtssekretär der zuständigen Gewerkschaft beraten lassen. Denn: Die Behauptung des Vorgesetzten, er hätte lediglich – in einem etwas rauen Ton – Arbeitsanweisungen erteilt, muss der oder die Beschäftigte widerlegen.

Kündigung wegen unbegründeter Strafanzeige

Wer seinen Vorgesetzten zu Unrecht einer entsprechenden Schikane beschuldigt, kann fristlos gekündigt werden. Das hat das LAG Rheinland-Pfalz entschieden. Ein Arbeitnehmer hatte nach einem Streit mit seinem Arbeitgeber Strafanzeige wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung gestellt, konnte das aber letztlich nicht begründen. Zudem drohen Strafanzeigen, zum Beispiel wegen Verleumdung.

Wenn aus einem Ausrutscher Mobbing wird

Letztendlich muss sich aber kein Beschäftigter von seinem Vorgesetzten oder seinem Arbeitgeber zur Schnecke machen oder als „Idiot“ beschimpfen lassen – egal ob in einer Bank oder auf dem Bau. Auch in Branchen, in denen üblicherweise ein rauerer Ton herrscht, müssen die üblichen Umgangsformen gewahrt bleiben. Das gilt allerdings auch umgekehrt: Wer in so einem Fall zurückschreit und den Chef beleidigt, riskiert seinen Job. Besser: Sachlich bleiben, die Gesprächssituation protokollieren, Zeugen benennen. Und dann mit diesen Informationen zum Betriebsrat gehen und eine Klärung anstreben.

Wenn es nicht bei einem einmaligen Ausrutscher bleibt, wenn der Chef also ständig laut wird und schikaniert, kann das rechtlich als Mobbing einzustufen sein. Auch hier gilt: Alles genau festhalten und Unterstützung suchen. Der oder die Betroffene muss die Vorfälle beweisen können. Leider ist der Begriff Mobbing nicht im Gesetz definiert, im deutschen Arbeitsrecht gibt es keine ausdrückliche Regelung dazu. Das macht es für Betroffene oft schwer, zu ihrem Recht zu kommen. Trotzdem sollten sie sich auf jeden Fall wehren und sich dabei vom Betriebsrat, einem Anwalt oder dem DGB Rechtsschutz unterstützen lassen.

Fazit:

Niemand muss sich von seinen Vorgesetzten anschreien oder beleidigen lassen. Sachlich bleiben und Hilfe suchen ist im Zweifel erfolgsversprechender und sicherer als zurückzuschreien. Vorgesetzte, die sich regelmäßig nicht an die üblichen Umgangsformen halten, können und sollten vom Arbeitgeber gekündigt werden.

Darf mein Chef mein Mail-Postfach überwachen?

Darf mein Chef mein Mail-Postfach überwachen?

Nein, das darf er nicht, zumindest nicht einfach so. Private Mail-Accounts sowieso nicht – aber auch beim dienstlichen Postfach sind die Kontrollmöglichkeiten begrenzt. Ob und inwieweit der Arbeitgeber dieses überwachen darf hängt davon ab, ob er die private Nutzung erlaubt hat oder nicht.

Denn: E-Mail-Accounts sind, wie Computer oder Smartphones, Betriebsmittel, die dem Arbeitgeber gehören und die er den Beschäftigten zur Verfügung stellt. Deshalb darf er auch darüber entscheiden, wie und wofür diese Dinge verwendet werden. Er kann die private Nutzung erlauben – oder eben auch nicht.

Fall Würth: Private Nutzung erlaubt

Erlaubt ist die private Nutzung des dienstlichen Accounts immer dann,

- wenn es eine ausdrückliche Regelung dazu gibt, im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung zum Beispiel, oder

- wenn der Arbeitgeber die private Nutzung über einen längeren Zeitraum hinweg stillschweigend geduldet hat.

Wer neu in einer Firma anfängt und sich unsicher ist, ob er den dienstlichen Account auch für private Zwecke nutzen darf, sollte sich unbedingt vorab über die geltenden Bestimmungen bzw. die Gepflogenheiten im Betrieb informieren.

Heimlich nur bei konkretem Verdacht

Wenn der Arbeitgeber die private Nutzung erlaubt ist er, was die nicht-dienstliche Korrespondenz betrifft, Anbieter einer Dienstleistung im Sinne des Telekommunikationsgesetzes – und hat damit dieselben Rechte und Pflichten wie zum Beispiel die Telekom. Das heißt auch, dass er wie alle anderen das Fernmeldegeheimnis wahren muss. Inhalt und Korrespondenz der privaten Korrespondenz dürfen ihn also schon aus rechtlicher Sicht nicht interessieren.

Ein Mitlesen der privaten Mails ist deshalb grundsätzlich tabu – und nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen gestattet. Wenn der Arbeitgeber auf Protokolldaten zurückgreifen will, aus denen sich zum Beispiel ergibt, wann welche Mail an wen geschickt wurde, muss er vorher die Einwilligung des Beschäftigten einholen. Eine heimliche Überwachung ist nur möglich, wenn ein konkreter Verdacht für eine Straftat vorliegt – und dieser Verdacht hinreichend dokumentiert ist. Doch selbst dann muss die Kontrolle verhältnismäßig bleiben.

Anders sieht es bei der dienstlichen Korrespondenz aus. Hier kann der Arbeitgeber jederzeit Einsicht verlangen – es sei denn, es handelt sich um Mails an den Betriebsrat, den Betriebsarzt, die betriebliche Beschwerdestelle oder ähnliches.

Fazit:

Die Kontrolle von Mails und Messenger-Nachrichten durch den Arbeitgeber ist bei dienstlichen Accounts zwar möglich, unterliegt aber engen Grenzen. Arbeitnehmer müssen vorab informiert werden, ob und in welchem Umfang diese Kontrolle stattfinden wird. Eine lückenlose Überwachung – selbst mit Kenntnis des Beschäftigten – verstößt gegen das Persönlichkeitsrecht und ist deshalb grundsätzlich unzulässig. Was die private Nutzung von dienstlichen Accounts angeht: Auch wenn sie im Betrieb erlaubt oder geduldet wird, sollte man es nicht übertreiben.

Rechtliche Grundlagen: §26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), §87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Telekommunikationsgesetz (TKG) und weitere

Dieser Artikel ersetzt keine Rechtsberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Aktualität, Haftung ausgeschlossen.

Quelle: Canva

Gerichtsurteil schafft Klarheit für Europa

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seinem Urteil vom 5. September 2017 der Kontrolle durch Arbeitgeber Schranken gesetzt und für ganz Europa Klarheit darüber geschaffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über mögliche Überwachungen vorab unterrichtet werden müssen.-

Im konkreten Fall ging es um einen rumänischen Arbeitnehmer, der auf Wunsch seines Arbeitgebers einen Account bei einem Messenger-Dienst angelegt hat. Über den Account sollten Kundenanfragen beantwortet werden. Der Mitarbeiter nutzte ihn aber auch, um mit seiner Verlobten und seinem Bruder private Nachrichten auszutauschen. Daraufhin erhielt er die Kündigung – mit der Begründung, die private Nutzung des Messenger-Dienstes sei verboten gewesen. Der Arbeitgeber hatte den Account überwacht und legte 45 Seiten vor, die die privaten Chats dokumentierten.

Das war laut EGMR nicht rechtens – weil der Arbeitnehmer weder darüber informiert wurde, dass seine Kommunikation überwacht werden kann, noch in welchem Umfang diese Überwachung stattfindet.

Diese Entscheidung gilt auch für Deutschland – und das ist auch gut so. Denn in Deutschland gibt es bisher nur eine sehr rudimentäre Regelung des Beschäftigtendatenschutzes, die Rechtsprechung spielt daher eine große Rolle.

Bei Würth gibt es zusätzlich eine Betriebsvereinbarung zur Urlaubsregelung jeweils für den Aussen- und Innendienst. Hier steht z.B. bis wann Urlaub genehmigt werden muss. Der Vorgesetzte darf sich dafür nicht ewig Zeit lassen.

Mitarbeiter und Chef – eine ganz besondere Beziehung. Und nicht immer einfach. Was, wenn der Chef den genehmigten Urlaub wieder streicht? Mich vor versammelter Mannschaft zur Schnecke macht? Oder mich bei der Arbeit per Videokamera überwachen will?

DGB-Experten beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht – von A wie Abmahnung bis Z wie Zuspätkommen.

Nächste Woche: „Darf mein Chef… mein Postfach überwachen?“

Reihe „Darf mein Chef….?“

Darf mein Chef genehmigten Urlaub wieder streichen?

DGB-Experten beantworten Fragen aus dem Arbeitsrecht

Der Urlaub wurde schon vor Wochen genehmigt, das Hotel ist gebucht, der Koffer so gut wie gepackt – und dann macht der Chef einen Rückzieher, weil ein großer Auftrag reingekommen oder ein Kollege krank geworden ist. Ist das erlaubt? Und kann er verlangen, dass ich im Notfall meinen Urlaub sogar abbreche?

Darf mein Chef genehmigten Urlaub wieder streichen?

Nein. Wenn der Arbeitgeber den Urlaub einmal genehmigt hat, ist er an seine Zustimmung gebunden und kann sie nicht widerrufen. Eine Ausnahme von dieser Regel ist nur im absoluten Notfall möglich, also bei einem unvorhersehbaren, existenzgefährdenden Ereignis. Und dann auch nur, wenn es zwingende betriebliche Gründe und keinen anderen Ausweg gibt.

Das heißt: Wenn die Arbeitskraft einer bestimmten Arbeitnehmerin oder eines bestimmten Arbeitnehmers für einen bestimmten Zeitraum benötigt wird, etwa um dem Zusammenbruch eines Unternehmens zu verhindern, und es für den Arbeitgeber nicht zumutbar ist, den schon genehmigten Urlaub zu gewähren, darf er ihn streichen – aber auch wirklich nur dann. Bloßer Personalmangel etwa rechtfertigt diese Maßnahme nicht. Das hat unter anderem das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln im Fall einer Verkäuferin, die ihren Urlaub wegen einer geplanten Sonntagsöffnung unterbrechen sollte, entschieden.

Hat der oder die Beschäftigte den Urlaub bereits angetreten hat der Arbeitgeber grundsätzlich kein Recht dazu, jemanden aus dem Urlaub zurückzuholen – selbst dann nicht, wenn es aus seiner Sicht zwingende oder dringende betriebliche Gründe dafür gibt. Beschäftigte sind deshalb auch nicht verpflichtet, ihre Urlaubsadresse zu hinterlassen.

Vereinbarungen, mit denen sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin verpflichtet, den ihm gesetzlich zustehenden Urlaub bei Bedarf abzubrechen und die Arbeit wieder aufzunehmen, sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts rechtsunwirksam. Mehr noch: Urlaub, der unter solchen Voraussetzungen angetreten wird, gilt als nicht genommen. Und: Wenn sich eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer entscheidet, einem so genannten Rückruf zu folgen und den Urlaub vorzeitig zu beenden, geschieht das freiwillig und im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber. Dieser muss darüber hinaus alle Kosten, die dadurch entstehen, übernehmen. Das betrifft zum Beispiel Ausgaben für Flüge sowie Stornokosten.

Fazit:

Einmal genehmigter Urlaub kann nur in ganz bestimmten Notfällen wieder gestrichen werden, der Chef kann auch keine Rückkehr aus dem Urlaub fordern. Er muss sich also vorher überlegen, ob der Urlaub in dem betreffenden Zeitraum möglich ist oder nicht. Doch auch dabei gilt: Wenn keine dringenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, muss der Arbeitgeber die Wünsche des oder der Beschäftigten berücksichtigen – und aktiv darauf drängen, dass der Urlaub, der ihm oder ihr zusteht, auch genommen wird.

Rechtliche Grundlage: Bundesurlaubsgesetz (BurlG)

Dieser Artikel ersetzt keine Rechtsberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Aktualität, Haftung ausgeschlossen.

Wenn der Chef mal wieder zum Gespräch ruft…

Wie verhalte ich mich bei einem Personalgespräch, Mitarbeitergespräch (MEG), oder Führsorgegespräch?

Sei es wegen Ihrer Leistung oder möglicher Fehler, wegen einer

Versetzung oder Abmahnung, sowie des Entgeltes, oder aus anderen Gründen. Dazu sollte man folgendes wissen:

- Sie haben das Recht darauf, vorher den genauen Grund zu erfahren, um sich auf das Gespräch vorbereiten zu können.

- Sie sollten auch rechtzeitig, möglichst mehrere Tage vorher, über diesen Termin informiert werden.

- Sie haben das Recht ein Betriebsratsmitglied Ihres Vertrauens mitzunehmen! Das ist Ihr gutes Recht. Diese Rechte ergeben sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz (Änderungen, oder Anpassungen zu beruflichen Kenntnissen/Fähigkeiten, oder auch Anforderungen § 81 (1); Erläuterungen zur Vergütung § 82 (2); Erörterungen zur Leistungsbeurteilung und beruflichen Weiterentwicklung § 82 (2); Einsicht in die Personalakte § 83 (1).

- Lassen Sie sich auf keinen Fall durch den Vorgesetzten ein Betriebsratsmitglied vorschreiben! Sie entscheiden!

- Wenn sie sich verhört fühlen, oder Ihnen gedroht wird, können Sie das Gespräch jederzeit abbrechen und sich freundlich verabschieden.

- Unterschreiben Sie bei einem solchen Termin keine Verträge, oder Vereinbarungen. Unterschrieben ist Unterschrieben, denn es gibt kein vertragliches Widerrufsrecht!

- Lassen Sie sich eine Kopie des Ihnen vorgelegten Schriftstückes übergeben und legen Sie es als IG Metall Mitglied Ihrer Gewerkschaft zur Überprüfung vor.

Wusstest du schon..?!

Dein Recht als Arbeitnehmer*in

Auszug BetrVG §84/§85 Beschwerderecht

Jeder Beschäftigte hat das Recht, sich bei den zuständigen Stellen im Betrieb zu beschweren, wenn er sich vom Arbeitgeber oder von anderen Arbeitnehmern im Betrieb benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlt. Er kann dazu ein Mitglied des Betriebsrats zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.

Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken.

Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem Beschäftigten keine Nachteile entstehen.

BetrVG §86a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen zur Beratung vorzuschlagen. Wird ein Vorschlag von mindestens 5 von Hundert der Beschäftigten des Betriebs unterstützt, hat der Betriebsrat diesen innerhalb von zwei Monaten auf die Tagesordnung einer BR-Sitzung zu nehmen.

Foto: ©canva

Foto: ©Jenny-Ueberberg-4TasyqJop_g-unsplash

Pausen sind dafür da, mal abzuschalten. Hier gibts nicht nur was zu essen, vor allem tut es der Seele gut!

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) § 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen.

Foto: ©Scott-Graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Was man zu Überstunden wissen muss

Quelle: IG Metall/iab.de

- 1,67 Milliarden Überstunden haben die Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2020 gemacht. Mehr als die Hälfte der Überstunden – 892 Millionen – war unbezahlt.

- Überstunden leisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann, wenn ihre Arbeitszeit die vereinbarte Zeit überschreitet.

- Die Regelarbeitszeit kann sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben, aber auch aus einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung.

- Sieht der Arbeitsvertrag vor, dass die Überstunden mit dem Lohn abgegolten sind, so ist diese Standardklausel nicht zulässig.